|

||

|

Mauro Taiuti |

||

|

Dipartimento di Fisica dell'Universita' e Sezione INFN di Genova |

||

|

L’universo nucleare impressiona per l’incredibile ricchezza di forme e di fenomeni con cui si presenta, per la complessità che le strutture nucleari possono assumere e per l’inesauribile varietà di nuove proprietà che si incontrano studiando la materia nucleare in condizioni nuove. Poiché i nuclei ci presentano sfaccettature diverse al variare dei mezzi con cui li esaminiamo, dato che ogni sonda è sensibile ad alcune caratteristiche e cieca alle altre, solo studiando i nuclei con una grande varietà di particelle possiamo avvicinarci ad un'immagine sempre più completa dei fenomeni nucleari. Fotoni ed elettroni sono particolarmente utili per l'esame microscopico dei nuclei, grazie anche alla semplicità dei meccanismi di interazione, ed il laboratorio americano Jefferson Lab costituisce attualmente il più avanzato centro mondiale per tali ricerche. Ricercatori italiani vi sono impegnati, con risultati importanti, fin dalla sua fondazione. Genesi La prima volta che venni a conoscenza del progetto di costruzione del Thomas Jefferson National AcceleratorFacility o, più brevemente, Jefferson Labfu nel 1987.Partecipavo allora al workshop su “ElectronuclearPhysics with Internal Targets” a Stanford presso il laboratorio SLAC: rivedendo il volume che raccoglie gli atti del congresso, ritrovo una delle prime descrizioni del programma scientifico basato sul rivelatore CLAS del Jefferson Lab. L’idea di costruire un acceleratore di elettroni, che permettesse di effettuare esperimenti con la rivelazione in coincidenza di più prodotti delle reazioni nucleari indotte,fu concepita negli ultimi anni del 1970. Nel 1979 il comitato scientifico americano Nuclear ScienceAdvisory Committee (NSAC) menzionò per la prima volta la necessità di costruire un simile acceleratore. In seguito si formarono cinque gruppi di lavoro, che svilupparono altrettanti progetti indipendenti, valutati poi nelgennaio del 1983. Vinse il progetto presentato da un consorzio di università del sudest, guidato da James McCarthy. McCarthy assunse per breve tempo la carica di direttore del laboratorio, ma fu sostituito l’anno successivo da Hermann Grunder, proveniente dal Lawrence Berkeley Laboratory, il quale coordinò la raccolta dei fondi e la costruzione dell’acceleratore.La costruzione del laboratorio iniziò nel gennaio del1987. All’inizio assunse il nome di CEBAF, acronimo per “Continuous Electron Beam Accelerator Facility”,che oggi è rimasto ad indicare l’acceleratore vero e proprio,mentre il laboratorio ha preso il nome dal terzo presidente americano ThomasJefferson, noto nell’ambito scientifico sia come presidente dell’American Physical Society sia per aver cercato, inutilmente,di introdurre negli Stati Uniti il sistema metrico decimale. Il CEBAF è stato completato nei primi mesi del 1994 ed il primo fascio di elettroni fu prodotto il 24 luglio dello stesso anno. Ilprimo esperimento iniziò il 15 novembre del 1995 con elettroni di 4 GeV di energia, e da allora l’acceleratore ha funzionato ininterrottamente, aumentando la massima energia del fascio fino ai 5,7 GeV attuali.Torniamo al 1984. I tre gruppi sperimentali attivi allora in Italia nella fisica delle interazioni elettromagnetiche avevano cercato, con uno sforzo comune, di realizzare ai Laboratori Nazionali di Frascati un programma sperimentale dedicato allo studio delle proprietà del protone e agli effetti del nucleo atomico. I gruppi dei fisici nucleari coinvolti erano quelli di Genova, dell’Istituto Superiore diSanità e dei Laboratori Nazionali di Frascati. A Frascati, utilizzando un fascio molecolare con l’anello di accumulazione ADONE venivano allora eseguite misure sui nuclei atomici, che permisero di osservare per la prima volta la scomparsa delle risonanze del protone legato nei nuclei. Esodo Allora non avrei certo immaginato che mi sarei spostato al Jefferson Lab. Invece, dopo alcuni anni di attività sperimentale con l’anello di accumulazione ADONE, con ilquale avevamo realizzato un fascio di fotoni “marcati” con un’energia massima di 1,5 GeV, in seguito alla chiusura dell’acceleratore, fummo costretti a cercare un nuovo laboratorio dove continuare la nostra attività. Ricordo che non fu una scelta facile. Ci furono parecchie riunioni che coinvolsero tutti i gruppi sperimentali italiani che lavoravano con le sonde elettromagnetiche ed in particolareun incontro a Frascati con l’allora direttore del Jefferson Lab, Hermann Grunder. I nostri dubbi erano legati soprattutto al fatto che il Jefferson Lab era un laboratorio completamente nuovo ed ancora in fase di costruzione.Iniziammo la nostra collaborazione nel 1991. I gruppi dell’INFN di Frascati e Genova scelsero di entrare nella collaborazione CLAS in Hall B (esperimento AIACE),mentre i gruppi della Sanità e di Bari scelsero la collaborazionedella Hall A (esperimento ELETTRO). La nostra scelta di entrare nella collaborazione della Hall B fu motivata dalla possibilità di continuare gli esperimenti con fotoni reali che avevamo interrotto a Frascati e che stavano dando risultati molto interessanti, soprattutto nello studio degli effetti del nucleo sugli stati eccitati del singolo nucleone. Nello stesso anno presentai al Program Advisory Committee (PAC) del Jefferson Lab la nostra proposta di entrare nella collaborazione CLAS e di contribuire al rivelatore CLAS con la costruzione di due moduli del calorimetro elettromagnetico, destinato alla rivelazione di fotoni e neutroni emessi a grandi angoli. Numeri Il CEBAF è un acceleratore per elettroni con una struttura unica al mondo: è costituito da due acceleratori lineari(LINAC) appaiati. Gli elettroni accelerati dal primo LINAC percorrono in uscita, guidati da campi magnetici dipolari e quadrupolari, un arco circolare, per immettersi nel secondo acceleratore; successivamente, all’uscita del secondo LINAC, percorrono un altro arco circolare,che li riporta all’ingresso del primo LINAC. Questa giostra viene fatta fare cinque volte ed ad ogni giro gli elettronisi ritrovano con l’energia cinetica aumentata di circa1,1 GeV. In questo modo è possibile ottenere flussi di elettroni con energia pari al massimo a 5,7 GeV. Per poter ottenere queste accelerazioni i LINAC sonocostituiti da cavità acceleratrici superconduttrici in niobio, all’interno delle quali i campi elettrostatici oscillano con una frequenza pari a 1,5 GHz, cioè 1,5 miliardi di volte al secondo. Gli elettroni accelerati sono quindi indirizzati verso tre sale sperimentali (Hall), distinte in modo da permettere la sperimentazione contemporanea. È possibile inoltre polarizzare longitudinalmente gli elettroni,ovvero fare in modo che all’ingresso delle sale gli elettroni del fascio abbiano il proprio spin allineato lungo la direzione del moto.Le tre sale sono identificate da una lettera (A, B e C) e si differenziano per la strumentazione installata, pensata in modo da realizzare esperimenti complementari. Per esempio, in Hall A sono in funzione due spettrometri magnetici, in grado di rivelare contemporaneamente una particella carica (protone o mesone • e presto anche il mesone K grazie a magneti speciali septum progettati dai gruppi di Bari e della Sanità) e l’elettrone che ha indotto la reazione nucleare. Questi strumenti di misura sono in grado di fornire il valore dell’energia cinetica e dell’impulso della particella carica, da cui si può estrarre l’informazione sulla massa e quindi sul tipo di particella.In Hall B è presente lo spettrometro CLAS, in grado di rivelare contemporaneamente all’elettrone più di una particella carica prodotta dalla reazione nucleare. CLAS è inoltre sensibile ai raggi gamma ed ai neutroni. Il suo nome è l’acronimo di “CEBAF Large AcceptanceSpectrometer”. Infine, in Hall C sono presenti due spettrometri magnetici, il cui funzionamento è molto similea quelli della Hall A. Al momento sono stati completati più di 50 esperimenti ed i risultati sono stati pubblicati in 65 lavori su riviste internazionali.Il laboratorio accoglie più di mille fisici provenienti da utto il mondo ed offre la possibilità a diversi neolaureati di completare il proprio dottorato di ricerca (o Ph.D.).Finora più di settanta studenti hanno conseguito il Ph.D.e, di questi, otto sono italiani.L’INFN è presente nelle due sale A e B dove ha contribuito sia alla realizzazione degli spettrometri (i due rivelatoridi luce Cherenkov ed i due septum di Hall A , ed i due moduli del calorimetro elettromagnetico a grande angolodi Hall B) sia alla costruzione dei bersagli nucleari (il bersaglio a velo d’acqua in Hall A , ed i bersagli di idrogeno e deuterio polarizzati di Hall B). Attualmente i fisici italiani partecipanti sono venticinque mentre gli esperimenti approvati a responsabilità italiana sono dodici, alcuni dei quali già completati. Levitico I risultati ottenuti presso il Jefferson Lab in questi primi sette anni di attività sperimentale sono di primaria importanza e coprono diversi campi della fisica delle particelle e della fisica nucleare. In particolare desidero ricordare i seguenti:a) la misura della distribuzione della carica e della magnetizzazionedel protone (più precisamente del fattore diforma elastico elettrico e magnetico). Prima dei risultati del Jefferson Lab si pensava che le due distribuzioni fossero uguali, mentre i nuovi dati stanno portando ad una ridefinizione della dinamica dei quark all’interno del protone; b) la presenza di quark “strange” nel protone. Nella descrizione del protone mediante la Cromodinamica Quantistica (QCD) ci si aspetta che compaiano e scompaiano coppie di quark ed antiquark di sapore “s” e la loro presenza si dovrebbe riflettere nel valore delle distribuzionidi carica e di magnetizzazione del protone. Lamisura dell’esperimento HAPPEX è invece compatibile con un contributo molto più piccolo di quello atteso dalla maggior parte dei modelli; c) lo studio degli stati eccitati del protone mediante la rivelazione dei principali canali di decadimento. I modelli che descrivono le proprietà del protone, partendo dai suoi componenti elementari, prevedono, in analogia a quanto succede per l’atomo, l’esistenza di un certo numero di livelli energetici, di cui al momento molti non sono ancora stati osservati. L’analisi dei dati del CLAS è ancora in corso,ma la qualità dei dati è nettamente migliore di quella di misure precedenti: ci sono le premesse per poterli utilizzare per effettuare la cosiddetta “analisi in onde parziali”,fondamentale per identificare gli stati eccitati del protone; d) la verifica dei limiti della descrizione classica del nucleo.Il deutone è il nucleo più semplice, costituito da un protone ed un neutrone. La forma di questo nucleo è generata principalmente dallo scambio di un pione fra il protone ed il neutrone. Mediante il cosiddetto “esperimentot20” è stato possibile misurare la forma del deutone nel caso in cui i due nucleoni siano così vicini da non poter essere considerati due oggetti distinti. In questo modo si èverificato che, anche in queste condizioni limite, la forma del deutone è quella prevista dai modelli classici; e) la verifica della regola di somma di Gerasimov DrellHearn(GDH) per il protone (in Hall B) ed il neutrone(in Hall A). Si tratta di una proprietà fondamentale del nucleone che collega l’interazione tra fotoni e nucleoni polarizzati con il momento magnetico anomalo del nucleone.Per realizzare il confronto, è necessario effettuare la misura della sezione d’urto totale dell’interazione fotonenucleone in un intervallo di energie del fotone molto grande. Questa misura non può essere fatta con un solo esperimento e pertanto diversi laboratori internazionali,quali MAMI e DESY in Germania, SLAC e Jefferson Lab negli Stati Uniti, stanno producendo i dati sperimentali necessari. Deuteronomio Il programma scientifico del Jefferson Lab prevede esperimenti per i prossimi quattro anni. Gli esperimenti, prima di essere programmati, devono essere vagliati ed approvati dal comitato scientifico del laboratorio (PAC). Il PAC si riunisce due volte l’anno ed è formato da dodici fisici, che rimangono nel comitato per tre anni. Ho appena finito il mio mandato e, durante la mia presenza nel PAC, ho potuto non solo apprezzare il continuo miglioramento della qualità delle proposte, ma anche seguire da vicino lo sforzo per motivare scientificamente la costruzione di un nuovo acceleratore ad energia maggiore. Il progetto prevede di aumentare la potenza accelerante delle cavità superconduttrici in modo da raggiungere,con lo stesso principio di funzionamento del CEBAF attuale,l’energia di 12 GeV.Lo scorso anno è stato presentato il “Libro Bianco”, contenente le linee guida per la sperimentazione scientifica da effettuarsi alla nuova energia. Questo documento, alla cui stesura i gruppi italiani dell’INFN hanno partecipato in modo determinante, è stato presentato allo NSAC ed è stato inserito tra i primi quattro progetti guida per la fisica dei nuclei e delle particelle dei prossimi anni negliStati Uniti. Il nuovo acceleratore permetterà di studiare in maggior dettaglio sia la costituzione dei protoni in termini di quark e gluoni, sia la famiglia degli stati legati di coppie quark antiquark, sia gli effetti di QCD nella propagazione di mesoni all’interno della materia nucleare ed infine di porre limiti più stringenti sulla descrizione classica del nucleo. Attorno a questo progetto si è raccolta una folta comunità internazionale di fisici teorici e sperimentali.Fra questi, a conclusione della breve storia del laboratorio,vorrei ricordare il nome di Nathan Isgur, che tanto ha dato allo sviluppo del programma scientifico del Jefferson Lab che, a causa di un’incurabile malattia, ci ha precocemente lasciati. |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

Fig. 1 Vista aerea del JeffersonLab. Al centro della foto gli edifici e le strade riproducono la forma dell’acceleratore sotterraneo. Sono inoltre riconoscibili in basso a destra le tre cupole delle sale sperimentali |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

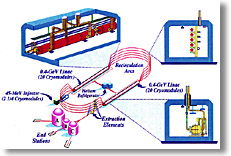

Fig. 2 Principio di funzionamento del CEBAF |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

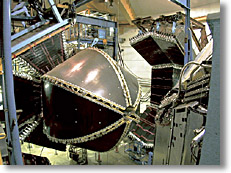

Fig. 3 Il rivelatore CLAS durante una fermata di manutenzione.Alcune parti del rivelatore sono state spostate per poter accedere all’interno della struttura. Sono visibili al centro le camere a fili dei sei settori. A destra si vedono i rivelatori di tempo di volo ed i due calorimetri elettromagnetici a grande angolo |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

Fig. 4 Gli spettrometri della Hall C |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

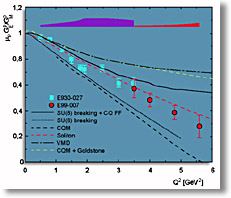

Fig. 5 Il rapporto tra la distribuzione di carica edi magnetismo,misurato in Hall A, nonè pari a 1 ed il suo valore assoluto è fondamentale per la descrizione della struttura interna del protone |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

Fig. 6 La misura effettuata con CLAS ha permesso per la prima volta di evidenziare la presenza di risonanze ad alte energie di eccitazione nella elettro-produzione di due pioni carichi |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

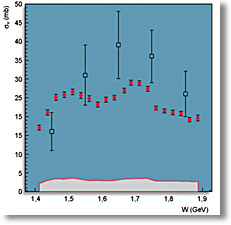

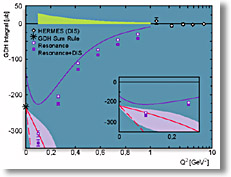

Fig. 7 La misura in Hall A della sezione d’urto inclusiva con elettroni e neutroni polarizzati ha permesso di determinareil contributo delle risonanze barioniche alla regola di somma GDH. Un risultato simile è stato ottenuto inHall B per il protone |

|||||||||||||||||||||||

|

Indirizzi www |

|||||||||||||||||||||||

|

Esperimenti AIACE ed ELETTRO |

|||||||||||||||||||||||

|

Jefferson Lab: http://www.jlab.org/ |

|||||||||||||||||||||||

|

Jefferson Lab - Hall A: http://hallaweb.jlab.org |

|||||||||||||||||||||||

|

Jefferson Lab - Hall B: http://www.jlab.org/Hall-B/ |

|||||||||||||||||||||||

|

Jefferson Lab - Hall C: http://www.jlab.org/Hall-C/ |

|||||||||||||||||||||||

|

Biografia di T. Jefferson |

|||||||||||||||||||||||

|

||